画像出典:http://www.retrogame-labo.com/neo/

対戦格闘ゲーム全盛期を支えた名作ハード。

業務用と家庭用の垣根を超えるはずだったシステム。

それが―――

「ネオジオ」

アーケードゲームが家庭でそのまま遊べる夢のマシンを大特集!

100メガショック!ネオジオ!

「ネオジオ」って?

画像出典:http://dic.nicovideo.jp/a/neogeo

ネオジオ(NEO・GEO)は、SNKが開発し、販売・レンタルされていた業務用ゲーム機、及び家庭用ゲーム機。

また、業務用・家庭用双方で使用されるシステムウェアの総称。

元々は家庭用として開発されていたが、アーケード用にも流用された。

画像出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neo-Geo-AES-Controller-FL.jpg

大元となるハードウェアは、ネオジオのサードパーティーであったアルファ電子(後のADK、2003年倒産)が開発。

発売当初のキャッチコピーは、「凄いゲームを連れて帰ろう」だった。

1992年に発売された「龍虎の拳」以降、ROMカートリッジの記憶容量が増えた為、また対戦格闘ゲームブームでスプライトパターンや効果音の増加により100メガを超えるカートリッジとなったことによりキャッチコピーも変わる。

画像出典:https://www.youtube.com/watch?v=IeiwwJvQ6XA

「100メガショック」

ただし、その単位は、メガバイトではなく、メガビットと当時のファミコンなどと同じ単位計算。

現代では、さほど大容量と感じないが、当時としては十分規格外の容量だった。

同年に発売されたスーパーファミコンのRPG「真・女神転生」を例にあげると12メガビットで作られているのだから、その差は歴然。

そして、その最大の売りは、最初のキャッチコピー通り。

アーケードゲームで稼働中で、100メガ以上の大迫力を家庭でも遊べるという点だった。

画像出典:http://blogs.yahoo.co.jp/hitikiriizoh/63785078.html

移植という手間を取らず、完全に同じものを遊べるとあってアーケードゲームのファンにとっては大興奮のもの。

現在では、家庭用とアーケード作品の差異はほとんどなく、家庭用へ移植される際に追加要素が入るなど、むしろ家庭用のほうが上な場合もある。

だが、1990年代の家庭用ハードは、アーケード基板のような性能も容量もなかったのだ。

常に移植は、その限界をアイデアで埋めるような作業。

ストリートファイターⅡなどのSFCへの移植は、完成度こそ高いとされたが完全移植ではない。

そんな中、完全な形で家庭で遊べるというのはアドバンテージとしては大きなものだった。

あらゆる意味でインパクト大!

しかし、一般に普及するまでには至らなかったのも事実。

何故か―――それは簡単な理由だ。

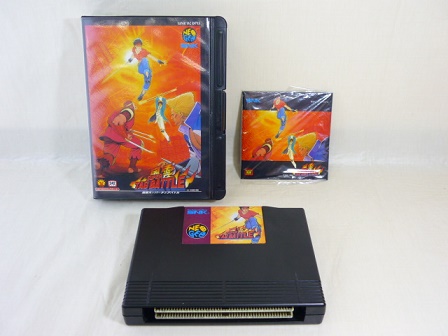

カセット一本が数万円するという価格がネックとなった。

本体ではなく、カセットだけで他のハードが2つは買えてしまう程の価格の家庭用ソフトは、正にショックは大きい。

画像出典:http://chukogamekaitori.com/index.php?cPath=39_17

また、カセットの大きさも、アーケード基板よりはコンパクトなものの、SFC本体並みのサイズ。

アーケード用のネオジオであるMVSでも同様のサイズだったものを家庭用でもそのままだったのだ。

実際、内容的に全く同じものでもあるので当然と言えば当然だったが、ユーザーの手を出しにくい機種ともなってしまう。

画像出典:http://gamehall.uol.com.br/v10/the-king-of-fighters-98-dream-match-never-ends/

それでも、アーケード基板を1枚丸ごと買うよりは格安であり、家庭用で遊べるようになるまでの期間も短いというのは、ファンにとっては嬉しいコトであった。

一時期、コアユーザーは歓喜した。

栄枯盛衰

だが、1990年代の中盤から後半になると、次世代機といわれたセガサターン、続いてプレイステーションの登場により次第にアーケードゲームに近い性能を家庭用マシンが有するようになる。

2000年代には、プレイステーション2やドリームキャストといった、当時のアーケードゲームと遜色ない性能のハードの登場で、ネオジオのアドバンテージは無くなっていく。

カセットであるからこそのロード時間の少なさもあったのだが、カセットより安価なディスク媒体の容量の増大もネックとなっていった。

画像出典:http://www.suruga-ya.jp/product/detail/163000501001

ネオジオCDという家庭用も存在していたのだが、ロード時間が他の機種の数十倍かかるというもので、ユーザーの間では猿のお手玉を見る(ロード中のアニメーション)マシンなどと揶揄された。

しかし、一時代を築いたと言えるマシンで、いまだにファンは多い。

画像出典:http://homepage2.nifty.com/Dragon_Tail/samurai/samurai.html

対戦格闘ゲームが全盛期の時代に、数多くの名作を世に送り出し、今でも続編が登場しているもの、続編が望まれるものも多い。

アプリゲットが贈る「ゲーム年代史」もご覧ください!

レトロゲームなら任せろ!記者むらさきが贈る受験に役に立たないゲームの歴史「ゲーム年代史」をご覧ください……。